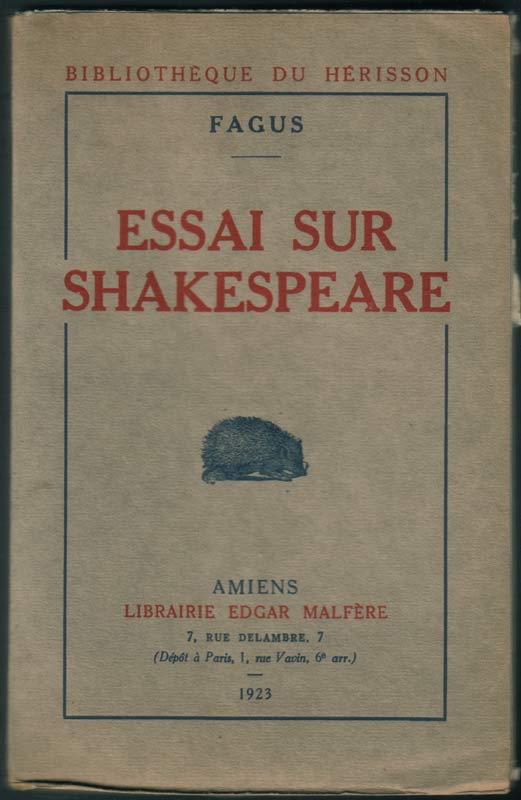

Publié en 1923 à la Librairie Edgar Malfère, « Bibliothèque du Hérisson ».

226 p.

En épigraphe : « À PAUL FORT / POUR SON / LOUIS XI, CURIEUX HOMME / ET À / LÉON DAUDET / POUR SON / VOYAGE DE SHAKESPEARE ».

Table des matières :

PREMIÈRE PARTIE

COUP D’ŒIL GÉNÉRAL SUR L’ŒUVRE ET L’OUVRIER

Shakespeare n’est pas un monstre

Impression première

Sa vision de l’Univers

Sa vision de l’Homme

Leurs rapports

Libre-arbitre et Fatalité

Libre-arbitre et Responsabilité

L’Ordre dans l’Univers

L’Ordre dans la Société

La Réalisation théâtrale : Les Genres

Choix des sujets. Intrigue

Les Unités

Morale et Beauté

Qui était Shakespeare ?

DEUXIÈME PARTIE

COUP D’ŒIL SUR LES ŒUVRES

Les Apocryphes : La Tragédie de Locrine, Titus Andronicus, La Puritaine ou La veuve de Watling Street, Thomas Cromwell, Arden de Faversham, Une Tragédie dans le Yorkshire, Les deux Nobles Parents

Périclès, prince de Tyr

Les deux gentilshommes de Vérone

Peines d’Amour perdues

Roméo et Juliette

Tout est bien qui finit bien, ou Peines d’Amour gagnées

La Mégère apprivoisée

Le Marchand de Venise ou la Leçon de Charité

Le Songe d’une Nuit d’été ou la Leçon d’Humilité

Beaucoup de bruit pour rien

Comme il vous plaira

Les Joyeuses Commères

La XIIe Nuit, ou La Nuit des Rois, ou… ce que vous voudrez

Troïle et Cressida

Le Théâtre historique

Le Roi Jean

Édouard III

Richard II

Henri IV

Henri V

Henri VI

Richard III

Henri VIII ou Tout est vrai

Hamlet, prince de Danmark

Mesure pour Mesure

Othello

Macbeth

Le Roi Lear

Jules César

Antoine et Cléopâtre

Coriolan

Timon d’Athènes

Cymbeline

Conte d’hiver

La Tempête

APPENDICES

I. Shakespeare sans décors

II. Hamlet de Gascogne ou Shakespeare Folk-Loriste

Le livre et la critique :

- E. B., L’Europe Nouvelle, 21 juillet 1923, p. 921 :

M. Fagus a lu Shakespeare, — en français, puisqu’il nous avoue honnêtement qu’il n’entend pas l’anglais. Il nous donne les notes prises au cours de cette lecture. La plus grande partie de son livre (« Coup d’œil sur les œuvres ») est consacrée à résumer, une par une, les pièces de Shakespeare. Cela ne laisse pas d’être fastidieux. Une première partie, plus courte, examine la psychologie, la morale, l’esthétique, la métaphysique de Shakespeare. Fagus est classique et monarchiste. Il trouve donc, dans Shakespeare, un classique et un monarchiste. Il le rapproche de Racine. Il l’oppose à Hugo. Est-il besoin de dire que les idées de Fagus sont tout à fait arbitraires ? Il ne semble point, d’ailleurs, prétendre à la philologie. Mais cette façon de lire — directement — pour soi — et de chercher dans les grands hommes ce qu’il nous plaît d’y trouver — donne à la critique un accent spontané. Et le ton du livre de Fagus a une sorte de sonorité pleine — un peu pauvre — qui n’est pas sans agrément.

- Les Treize, « Les Lettres », L’Intransigeant, 25 juillet 1923, p. 2 :

On lit sur la bande qui entoure ce bel essai critique de Fagus :

Shakespeare, gentilhomme chrétien, humaniste renaissant, sage de tous les temps, étudié par un poète français royaliste et catholique.

Shakespeare, gentilhomme chrétien ? Soit. Mais cette nouvelle qualification a-t-elle beaucoup plus d’importance que cette autre posée récemment par l’« Intermédiaire des chercheurs » : « Shakespeare était-il brun ou blond ? » Et encore que celles-ci : « Shakespeare est-il l’auteur de ses pièces ? Shakespeare a-t-il existé ? etc., etc. ».

Comme dit M. Paul Bourget : « Seule l’œuvre compte ». C’est d’ailleurs l’opinion même de M. Fagus qui, dans la discussion qu’il engage avec lui-même sur Shakespeare, montre une fois de plus les singulières qualités de critique que ses admirateurs n’ont pas oubliées depuis les temps déjà lointains de la « Revue blanche » et de la « Plume ».

- [anonyme], « Belles-Lettres », Comœdia, 26 juillet 1923, p. 3 :

Le premier soin du poète Fagus, pour ouvrir ce travail, est de nous assurer qu’il ignore l’anglais et probablement l’ignorera toujours. Aussi, aurait-il pu dire que de parti pris tout ce qu’il savait ou croyait savoir de l’auteur d’Hamlet a été écarté, oublié, détruit. Pour reprendre Shakespeare, l’épeler comme un ignorant, avec patience, avec naïveté, et en dresser pour ainsi dire le constat candide et cruel, il a réussi ce tour de force de se refaire neuf et neutre, devant son sujet et devant lui-même. Cette méthode, qui peut paraître paradoxale et qui est pour le moins originale, donne ici un résultat inaccoutumé.

L’étude lourde et froide est remplacée par un tableau vivant, profond, plein de valeurs et de relief, et le « vieil Anglais » si souvent momifié sous des textes impéireux et immobiles, s’y dresse alerte, imprévu, complet et humain: il fonctionne et s’explique. Sans doute, cette épreuve ne pouvait-elle être tentée que par un poète ; l’auteur de La Danse macabre, dans cet essai, garde sa longue force de création, et la critique trouve là son meilleur principe, qui n’est point qu’amour, cette molle et stérile complaisance.

- Charles Le Goffic, extrait de « La Vie des Lettres », La République française, 30 juillet 1923, p. 3 :

J’ai pris grand plaisir à l’Essai sur Shakespeare de Fagus, paru à Amiens, chez Malfère, à l’enseigne du Hérisson. Il est admirable qu’un libraire de province publie des Essais sur Shakespeare, mais M. Edgar Malfère est coutumier de ces gageures et, jouant la difficulté, ne publiant ou quasi que des poètes, des philosophes ou des essayistes, il arrive à vivre et — qui plus est — à faire vivre ses auteurs. Honneur à lui — et honneur du même coup à Fagus pour avoir osé, sans savoir l’anglais, s’attaquer à Shakespeare !

« Ceci, lecteur, dit-il dans sa préface, est l’œuvre d’un ignorant. Je ne sais même pas un mot d’anglais et n’en saurai jamais un. Les hasards de la guerre m’internant dans une infirmerie, j’y relus Hamlet dans la traduction de M. Pierre-Paul Plan : laquelle me procura incontinent la démangeaison de relire tout Shakespeare. Je l’entrepris dès la première occasion, et voici le résumé de ma lecture.

Je ne vous résumerai pas ce résumé : la place me manquerait, car Shakespeare est un monde et le commentaire de Fagus en est un autre. Mais je suis ravi surtout que l’auteur de Frère Tranquille ait découvert dans le père d’Hamlet des sympathies insoupçonnées jusqu’ici pour la France (1) ; au fond il n’est pas loin de croire que Shakespeare était Français ou fils de Français et s’appelait tout simplement Jacques Pierre.

(1) Jeanne d’Arc, par exemple, peinte comme une aventurière et une sorcière.

- Henri Martineau, Le Divan, juillet-août 1923, pp. 393-394 :

L’essai s’ouvre par un coup d’œil d’ensemble sur l’œuvre de Shakespeare, où Fagus qui ne sait pas l’anglais, et qui s’en vante, montre une rare perspicacité pour parler si bien du grand Will. Il insiste sur le choix des sujets sur l’identité de l’ordre qui règne dans l’univers et dans les pièces de Shakespeare où la bassesse n’est jamais, au rebours de l’œuvre hugolesque, considérée comme étant la grandeur, ni la laideur comme plus attachante que la beauté. Au reste, ce n’est pas là une thèse, mais des notes hâtives jetées sur le papier après une lecture et une méditation qui envisageait plus le destin de l’homme que l’harmonie des situations. Qui fut en réalité Shakespeare ? Le problème est curieux pour les érudits, pour ceux qui veulent expliquer l’œuvre par l’homme ; mais ceux que passionne l’humanité plus que l’individu, le spectacle du monde davantage que les foucades de Ninon, trouveront une Somme dans l’œuvre de ce prodigieux et mystérieux Anglais. Une Somme valable pour tous les siècles et pour tous les climats, où pas un mot n’est prononcé sans intention, — à nous de savoir en déchiffrer le sens secret. C’est sa contribution à ce travail inouï que Fagus, le dernier poète shakespearien, a dit Klingsor, présente dans ce livre tout fourmillant de sagesse, de lucidité et de divination.

- Jean-Toussaint Samat, « Pour lire », Le Petit Marseillais, 13 août 1923, p. 3 :

Fagus commence ainsi son Essai sur Shakespeare :

« Ceci, lecteur, est l’ouvrage d’un ignorant. Je ne sais même pas un mot d’anglais et n’en saurait jamais un. »

Cependant Fagus étudie et explique Shakespeare… dans la traduction, nous dit-il tout de suite. Cela ne l’empêche pas de donner une œuvre, malgré cette méthode pour le moins surprenante et paradoxale, pleine d’imprévu et de vie.

Combien en avez-vous lu de ces études shakespeariennes qui soient lourdes et ennuyeuses, où les considérations les plus savantes et les déductions les plus solidement étayées ne font qu’amener l’ennui et souvent l’incompréhension ?

Le poète Fagus étudie Shakespeare en poète et grâce à lui, le vieil homme d’Angleterre devient un être vivant, complet, humain, facilement compréhensible et parlant autant au cœur qu’à l’esprit.

C’est une excellente et pieuse œuvre qu’a accompli là Fagus, et le livre qui en est résulté mérite d’avoir sa place dans toutes les bibliothèques de gens lettrés.

- Pierre Leguay, Les Marges, 15 août 1923, pp. 259-261 :

Il suffit de l’avoir entendu au café, même à trois tables de distance, et sans lui avoir été présenté, ou d’avoir lu de lui dix lignes, pour s’assurer que Fagus est un homme original. Ses idées peuvent plaire ou déplaire : elles sont bien à lui, même quand il les partage avec tout un groupe ou un parti. Ses allures sont plus ou moins sympathiques : elles lui sont absolument propres, comme la couleur de son veston qui est d’un bleu marine invraisemblable. Qu’on l’observe, sur l’heure de midi et demi, à la Bibliothèque nationale, table des périodiques, ou qu’on le croise errant, le chef nu, autour de la caserne Lobau, c’est une figure qu’on n’oublie pas. Beaucoup de gens, et même quelques écrivains, sont interchangeables. Mais à la place de Fagus on ne pourrait mettre personne.

Qu’un homme ainsi fait, et qui a l’habitude en toute chose de juger par lui-même, écrive un Essai sur Shakespeare, c’est une bonne fortune. La végétation parasite des commentateurs n’a recouvert jamais aucun illustre plus que Shakespeare. Les critiques étrangers, depuis plus de cent ans, se sont joints à ceux du crû pour le rendre inaccessible. Fagus ne les ignore pas, même les plus récents, et, sur la personne de Shakespeare, les plus troublants. Mais ces critiques ne l’embarrassent point. Quel qu’en soit l’auteur, l’œuvre de Shakespeare est devant nous. Lisons-la donc tout simplement. Et c’est une déclaration rassurante que celle de sa première page et de sa première ligne : « Ceci, lecteur, est l’ouvrage d’un ignorant. Je ne sais même pas un mot d’anglais et n’en saurai jamais un. » Au reste, les traductions ne nous manquent pas. C’est en lisant, aux hasards de la guerre, celle qu’a donnée d’Hamlet M. Pierre-Paul Plan, que Fagus fut induit à relire tout Shakespeare. À supposer même qu’on ne l’eût point averti, le nom seul du traducteur et de son père eût mis Fagus en garde contre la version de François Victor-Hugo. Il semble avoir de l’estime pour celle de Montégut. Mais, ce qui eût scandalisé il y a seulement vingt ans, il ne méprise point du tout celle de Letourneur. Ducis, écrit Fagus, qui ne savait pas l’anglais et qui travaillait sur Letourneur, n’a pas mal compris Shakespeare. Il ne donnait pas ses pièces pour des traductions, et Shakespeare n’a pas été plus mal traité par lui que Guilhem de Castro par Corneille. « … Les seules figures shakespeariennes devenues populaires parmi nous : Hamlet, Othello, Juliette, Roméo, le roi Lear, sont, hors Shylock et Falstaff, celles que nous connaissons par lui. » Pas plus qu’aux traducteurs romantiques, Fagus n’est indulgent aux derniers en date des metteurs en scène de Shakespeare. Le Marchand de Venise, tel qu’il fut monté par Gémier au théâtre Antoine, est pour lui une « véritable falsification ». Il se montre également sévère, peut-être avec excès, au Jules César représenté par Antoine à l’Odéon.

Ces metteurs en scène sont en effet, si l’on peut dire, des romantiques du décor. Fagus n’aime pas beaucoup les romantiques, et son livre tend à prouver que Shakespeare ne leur appartient pas. ll est, dit-il, à l’antipode du « maladif Hugo ». Tout ce qu’adore celui-ci, « tout ce qui enfreint la norme, bâtards, voleurs, forçats, révoltés, filles publiques, adultères, populace, ou généralement silhouettes repoussantes », est abhorré par Shakespeare. Bien loin d’être un bohème débraillé, il avait le goût de l’ordre et de la hiérarchie. L’absurde formule « désordre et génie » ne lui convient absolument pas. Fagus nous le donne pour un gentilhomme chrétien, aristocrate et loyaliste. Alors que les romantiques français ne nous ont montré que des caricatures de nos souverains, — et Fagus ne pardonne pas à Victor Hugo le François Ier du Roi s’amuse, — les pièces historiques de Shakespeare sont toutes à la gloire de l’Angleterre. Il a le respect de la famille et fait figurer même l’argent parmi les conditions d’un bon mariage. Ajoutons qu’il a le mépris des Allemands. Quant à son art, il s’apparente bien davantage à celui des classiques, de Molière, qui l’a peut-être connu, de Corneille et même de Racine, qu’à celui des romantiques.

À cette thèse, — car c’en est bien une : Shakespeare anti-romantique, — s’en ajoute une autre dans l’essai de Fagus, mais moins bruyamment exprimée. Il n’est pas bien sûr que Shakespeare soit l’anglo-saxon que Taine et consorts, à toute force, ont voulu voir en lui.

Ce serait une erreur, après cela, de déclarer sournoisement et comme pour enterrer son livre, que Fagus a écrit sur Shakespeare un commentaire à l’usage de l’Action française. Sans doute, aux lecteurs de Maurras et Lasserre il causera un plaisir singulier. Mais là n’est point la question. Chaque époque a sa manière particulière de comprendre les grands auteurs. Le XVIIIe siècle, paraît-il, a loué surtout chez Homère l’observation fidèle des règles du poème épique. Le XIXe a vu dans les œuvres qui portent son nom des rhapsodies barbares et même sauvages. Mais au début du XXe, M. Fougères, expliquant l’Odyssée en Sorbonne, faisait observer que ce poème témoigne d’une civilisation très avancée et raffinée. Ainsi se succèdent les générations et les points de vue. En attendant, Fagus pourrait bien avoir exprimé, sur Shakespeare, l’opinion des nouvelles couches littéraires dans la France de 1923. Laissons à nos successeurs, s’il leur plait, le soin de changer tout cela.

- E. L., « Sur Shakespeare », L’Action française, 27 août 1923, p. 2 :

Dans les Marges, Pierre Leguay commente l’Essai de Fagus. Il applaudit aux protestations que Fagus élève contre le prétendu romantisme de Shakespeare. Le dramaturge anglais n’est pas un barbare frotté de génie mais un génie qui s’élève au-dessus d’un temps barbare, un classique qui se cherche. Avec cela, c’est un esprit sain, une âme saine. Il n’adore pas « tout ce qui enfreint la norme, bâtards, voleurs, forçats, révoltés, filles publiques, adultère, populace » ; il l’abhorre. C’est un gentilhomme chrétien, aristocrate, royaliste et plein de bon-sens.

Il a le respect de la famille et fait figurer même l’argent parmi les conditions d’un bon mariage. Ajoutons qu’il a le mépris des Allemands. Quant à son art, il s’apparente bien davantage à celui des classiques, de Molière, qui l’a peut-être connu, de Corneille et même de Racine qu’à celui des romantiques.

Fagus pourrait bien avoir exprimé, sur Shakespeare, l’opinion des nouvelles couches littéraires dans la France de 1923.

Opinion point si nouvelle : c’était celle de Jean Moréas, qui voulait, lui aussi, débarrasser Shakespeare des fausses gloses romantiques qui le défigurent.

- Jean de Gourmont, Mercure de France, 1er décembre 1923, p. 457-459 :

Au seuil de son Essai sur Shakespeare, M. Fagus nous avertit : « Ceci est l’ouvrage d’un ignorant. Je ne sais même pas un mot d’anglais et n’en saurai jamais un. » Mais Shakespeare dépasse la petite patrie d’une langue, et il subsisterait encore même si la langue anglaise mourait. Et je songe que les grandes œuvres littéraires sont celles qui résistent à cette terrible épreuve : la traduction. Même sabotées par le traducteur le plus médiocre, le plus traître, il doit encore en demeurer un peu de phosphore. S’il ne reste rien, c’est qu’il n’y avait rien, dans l’œuvre originale, derrière la façade du vain « bien écrit ». Le style n’est que la marque des grandes pensées, et comment un grand penseur n’aurait-il pas le style de sa pensée. J’ai là dans mes casiers toute une bibliothèque de livres bien écrits, d’un style vraiment élégant, correct et distingué, mais j’y chercherais en vain une pensée ou une idée neuve, et j’ai de plus en plus horreur de ces élégances faites avec un rien, comme la robe de Mimi Pinson. Pourquoi se demande M. Fagus, à propos de Shakespeare, un auteur, clair pour ses contemporains, est-il devenu, et demeuré, problème pour la critique moderne ? C’est que « si son génie le fait perpétuellement actuel, ses habits sont de la Renaissance où il vivait », et que « par son caractère il reste le dernier chrétien du moyen âge ».

Mais, ajoute-t-il, Shakespeare n’est pas un monstre. Confrontons-le aux grandes figures de la Renaissance :

Henri V, Hamlet sont des cousins à Don Quichotte ; Falstaff à Panurge, Grandgousier, Sancho Pança ; il nage du Falstaff intellectuel dans Luther (et quelque peu de l’autre) comme il rampe du Luther dans Rabelais.

Shakespeare est de son milieu :

S’il resplendit en soleil sur la brillante nébuleuse des confrères, il en fait assez partie pour qu’on ne réussisse pas toujours à délimiter de ses œuvres ce quoi lui revient en propre, ni même quelles œuvres lui reviennent exactement : quelle est sa part dans Henri VI, le Roi Jean, Édouard II…, etc.

Et pourtant, il se fit Italien en Italie, Français en France, « il est universel, et il l’est à force d’être humain : compatriote à tous ».

Comme Molière, Shakespeare prenait son bien où il le trouvait. Le sujet d’une pièce n’est qu’un prétexte : cela vient à point, écrit M. Fagus, pour corriger un préjugé tenace quant à l’invention.

Shakespeare est certes un des génies les plus originaux qui soient. Et déjà le bon Vapereau, — dans son article du plagiat — constatait, avec une gravité comique, que « le critique Malone a noté, sur 6043 vers, 1771 appartenant à des prédécesseurs du grand poète anglais, 2373 refaits en partie par lui, le reste (1889 vers, soit à peine le tiers) lui restant attribué, peut-être faute de plus complets éléments de comparaison.

Tous ses sujets viennent d’autrui, observe Fagus : il ne lui demeurait en propre qu’un fantôme, et voici qu’un paysan de Lectourne le revendique.

Les traces fourmillent, dans l’œuvre de Shakespeare, de chansons populaires, et voici la Complainte d’Hamlet de Gascogne ou de la Reine châtiée, où l’on peut remarquer des similitudes étranges avec l’Hamlet de Shakespeare.

D’autre part, continue M. Fagus, Shakespeare a été déjà révélé familier avec l’œuvre de Rabelais et de Montaigne. Que l’on lise à ce sujet le très remarquable ouvrage de Longworth Chambrun : Giovani Florio, un apôtre de la Renaissance en Angleterre, à l’époque de Shakespeare. Ce Giovani Florio, érudit italien établi en Angleterre sous le règne de la reine Elisabeth, fut un des principaux propagateurs des idées de la Renaissance en Angleterre. Il n’est peut-être pas lui-même un grand écrivain, mais il apporta à l’Angleterre la culture italienne, française et espagnole. Il a enrichi la langue anglaise et la littérature anglaise, non seulement par ses livres et ses dictionnaires et par sa fameuse traduction de Montaigne, mais surtout par ce qu’il a, — indirectement sans doute, — apporté à Shakespeare.

Florio occupait auprès du jeune lord Southampton, le célèbre Mécène des lettres et protecteur de Shakespeare, la place de professeur de langue italienne. Shakespeare a certainement lu les livres de Florio. Florio dit même qu’il les pilla.

Celui que M. Fagus appelle « l’Orphée neustrien (1) » avait lu Montaigne. M. Jacob Feis, dans un livre intitulé : Shakespeare et Montaigne, a même tenté de démontrer qu’Hamlet était une satire du scepticisme de Montaigne :

« Mourir, dormir, rêver peut-être… »

(1) « Les Anglais (force) manquant à la notion du ridicule, pour n’avoir (faiblesse) la notion des nuances. Un seul y sut sourire, le divin Shakespeare : et il était Normand. » Fagus, Aphorismes.

- Henri Béraud, Mercure de France, 1er avril 1924, p. 178 :

Le repos où nous ont, ces temps derniers, laissés MM. les entrepreneurs de spectacles m’a permis de lire quelques ouvrages concernant le théâtre et l’art dramatique. Le plus remarquable est, sans conteste, l’Essai sur Shakespeare de M. Fagus. Il s’ouvre sur ces mots : « Ceci, lecteur, est l’ouvrage d’un ignorant. Je ne sais pas même un mot d’anglais et n’en saurai jamais un. » M. de la Fouchardière, qui adapta deux pièces du grand Will pour le compte de Gémier, a tenu naguère un semblable propos devant un reporter stupéfait. Cela n’empêche aucunement la Fouchardière de bien traduire la Mégère apprivoisée ; et cela n’ôte rien aux travaux de Fagus. Son commentaire, plein d’alacrité et de profondeur, est divisé en trois parties. La première, coup d’œil général sur l’œuvre et l’ouvrier, est magistrale quant à la pensée ; on la voudrait d’un tour moins elliptique. Il se peut que l’ondoyant esprit de Fagus s’en accommode ; nous en éprouvons parfois un peu de fatigue, voire d’embarras. Au demeurant cela n’ôte rien à cet essai, qui trouvera place dans toutes les bibliothèques d’amateurs et qui survivra, c’est certain, à bien des ouvrages plus prétentieux et moins perspicaces.

- André Koszul, Revue anglo-américaine, juin 1924, pp. 434-435 :

« Ceci, lecteur, est l’ouvrage d’un ignorant. » Une telle entrée en matière découragerait le critique, s’il ne s’apercevait bientôt que l’auteur force beaucoup sa modestie. Pour le dire dès l’abord, avec toutes ses bizarreries de langage, avec bien des images risquées, avec bien des affirmations infirmes, cet « essai » nous paraît très digne d’attention, très stimulant surtout, comme il convient à ce genre de littérature.

Certes l’historien ne peut admettre, quelque envie qu’il en ait, que Shakespeare ait « conservé paisiblement jusqu’à la mort sa primauté entre les deux poètes qui ont tressé sa plus riche couronne à la reine Elisabeth (p. 11) ou que, « aux yeux des Anglais mêmes, Shakespeare » ne se soit « réveillé que grâce à un Français, La Garrigue dit Garrick » (p. 16). Et l’impressionniste qui souscrirait à la formule « Shakespeare, pêche au vin dans une coupe de cristal » (p. 10), devrait oublier trop d’autres dégustations littéraires.

Mais ce sont là les premières pages du livre. Sans doute l’auteur veut-il y tirer à toute volée, pour essayer sa pièce. Bientôt il la pointera plus exactement. Son but essentiel se dessine dès la fin de ce premier chapitre et il n’est pas encore inutile à définir chez nous. Fagus soutient que Shakespeare n’est point le « sauvage ivre » que disait notre XVIIIe siècle (pour le traîner aux gémonies), et que notre XIXe siècle redit (pour le mettre au pinacle). Tout le livre est un hommage à la sagesse, à la raison de Shakespeare. L’auteur signale en Shakespeare, toutes les fois qu’il le peut (et ce n’est tout de même pas très souvent) l’ « homme de goût » (p. 50), l’écrivain dont la manière « coïncide avec le classique » (p. 171).

C’est que Fagus, sous ses dehors un peu échevelés, est très traditionaliste et classique. Et il est bien amusant de l’entendre, en son style truculent, protester contre ce romantisme français qui, des grossissements de Hugo aux déformations de Gémier, a toujours fait de Shakespeare un monstre, un paillard populacier, un fou frénétique, écrasant ainsi sa poésie sous mille grossièretés ou hallucinations gratuites, et compromettant la réputation qu’on voulait servir.

« Le maladif Hugo, de même que défigure [style de Fagus = de même qu’il] le souriant Silène virgilien en son monstreux Satyre, rencontrant le monstre Caliban, en fait son héros majeur, Triboulet, Quasimodo, Homme-qui-rit, etc. Un domestique échauffé par sa souveraine ne saurait être aux yeux clairs de Shakespeare que le noir pitre Malvolio : Hugo s’en saisit, et le magnifie Ruy-Blas, ver de terre amoureux, amoureux d’uné étoile : et comme par hasard, les vers de terre se soucient peu des étoiles, faute d’yeux. Tout le faux lyrisme romantique se montre là… D’ailleurs, c’est bien simple, pour Hugo est héros tout ce que Shakespeare abhorre : tout ce qui enfreint la norme, bâtards, voleurs, forçats, révoltés, filles publiques, adultères, populace, ou généralement silhouettes repoussantes : le beau est horrible, l’horrible est beau » (p. 54).

Ce passage nous paraît donner la mesure assez exacte de la thèse et du ton du livre. Mais il s’y trouve beaucoup plus. Ces chapitres d’appréciation générale sont suivis, pour chaque pièce, et même, ce qui est bien nouveau, pour nombre de pièces étrangères au canon shakespearien, de chapitres d’analyse et d’impressions fort vivants. Il y a même des appendices, dont l’un, révélant une forme de la légende de Hamlet (sans le nom) dans une chanson populaire de Gascogne, est particulièrement utile. Tout cela se fait lire. Tout cela fait réfléchir, même quand sourire…

- Lucien Dubech, « Fagus et Shakespeare », L’Action française, 24 août 1924, p. 2 :

Quand on a parlé d’une pièce un peu sérieuse, un des plaisirs est de recevoir une lettre de Fagus. Fagus n’est pas critique, Fagus est poète. N’est-ce pas M. Gregh qui jure qu’il est impossible d’être critique si l’on n’est pas poète? M. Gregh a raison. D’abord parce que seuls les poètes sentent profondément la poésie. Mettez un homme qui n’est pas poète, si intelligent soit-il, en face d’une œuvre en vers, il comprendra tout, sauf cette musique qui fait que les vers ne sont point prose, sauf l’essence même de la poésie. Toute une part de l’art lui échappe, l’une des plus hautes, alors qu’en principe rien ne devrait échapper au critique. Et ce reproche, si juste, si grave, tombe d’aplomb sur la tête de plus d’un critique de notre temps.

Et puis ensuite, les vrais poètes ont un sens de l’essentiel qui va d’un bond où le critique arrive à pied. Sainte-Beuve n’était pas grand poète, mais il était poète. On peut même dire qu’il y a dans tout vrai poète une partie de critique, un instinct. Hugo, si risible quand il cherche à comprendre, a parfois des éclairs de divination.

Fagus, le bon Fagus a toujours, sur les œuvres de ses grands confrères, des tas d’idées. Elles ont quelquefois l’air étranges, elles sont à coup sûr originales ; elles forment un savoureux mélange de bon sens et de paradoxe. C’est, avant tout, fort amusant. Et puis, souvent, c’est lumineux, profond, et cela va très loin. On ne peut pas lire une de ces lettres de Fagus sans en être enrichi. Quelquefois on pense contre lui, mais on pense ; le diable de Fagus a touché où il fallait pour nous faire sauter.

Parmi les lettres de Fagus, les plus précieuses sont celles qui ont trait à Shakespeare. Là-dessus, Fagus est étonnant, Fagus est inépuisable. Nous avions toujours pensé qu’on ferait un volume fameux en réunissant les lettres de Fagus sur Shakespeare. Un éditeur l’a pensé aussi, disons modestement un éditeur intelligent, puisqu’il a pensé comme nous. Ce jeune audacieux est le directeur de la Collection du Hérisson, M. Edgard Malfère, imprimeur à Amiens. Le Hérisson, quel signe pour publier un volume de Fagus !

À vrai dire, ce ne sont pas exactement les lettres de Fagus qui paraissent sous le signe du Hérisson. Elles sont revues et corrigées, mises à l’alignement et peignées. Ma foi, nous les préférions quand elles étaient nature. Elles avaient plus de liberté, de piquant, de tranquille audace. Dans ces lettres, Fagus contredit, parle directement â un interlocuteur, le secoue, cherche à le contraindre et à lui être désagréable. Dans son volume, il range ses arguments, il démontre, et c’est moins conforme à son génie. Nous avions le souvenir d’une lettre sur Mesure pour Mesure, qui nous avait presque ébranlé. Tandis que nous résistons fort bien à la dialectique fagusienne. N’importe, son livre est encore d’une originalité, d’un feu, qui courent sur le pavé en faisant sauter des étincelles.

Audace et tranquille originalité : et Fagus ne s’efforce pas pour être original, il l’est naturellement, croyez nous en, nous qui le connaissons. Si vous discutez avec un shakespearien de l’espèce vulgaire, il vous dit: « Entendez-vous l’anglais du temps d’Elisabeth ? » — Heu… — Alors, avec des sanglots dans la voix, il vous récite cinq ou six vers. C’est peut-être tout ce qu’il en sait. Mais vous, votre cas est clair : vous n’entendez rien à Shakespeare.

Fagus, lui, commence par déclarer, avec un irréprochable culot, qu’il ne sait pas un mot d’anglais. À la bonne heure.

Il a lu Shakespeare dans les traductions, comme tout le monde. Et cela lui a parfaitement suffi. Il aurait pu apprendre les cinq ou six vers ; il a préféré lire et relire à fond. Non seulement toutes les pièces connues, mais jusqu’aux œuvres contestées ou apocryphes. Locrine, Titus Andronicus, La Puritaine, Thomas Cromwell, Arden de Faversham, Une tragédie dans le Yorkshire, les Deux Nobles Parents. Sur tout cela, et sur le teste, Fagus abonde en idées imprévues, étonnantes.

Le point de vue de Fagus sur Shakespeare est tout neuf, je vous assure. Le point de vue de Fagus sur Shakespeare est un des points de vue les plus extraordinaires du monde.

Fagus, notre ami Fagus, est Français autant qu’il est possible d’être Français, et antiromantique endiablé. Il professe à l’égard du romantisme une horreur qui s’égale, pour le moins, à la nôtre. Ceci posé, Fagus admire Shakespeare sans restriction. En bloc, comme voulait le père Hugo. Le père Hugo voulait qu’on admirât Shakespeare « comme un brute ». Fagus se garde bien d’admirer comme une brute. Il procède d’une autre manière : il annexe Shakespeare.

Tout d’abord, il n’est pas très sûr que Shakespeare soit Anglais. Il devait être d’origine française, exactement neutrienne, c’est-à-dire normande. Et Fagus, de quel pays est-il ? Normand ou bien Gascon ? Les influences françaises se retrouvent partout dans Shakespeare : Peines d’amour perdues est une pastorale toute française, qui peint d’ailleurs la cour d’Henri TV à Nérac. Hamlet est emprunté à un conteur gascon — ce qui est la vérité vraie, il est à remarquer que jamais Shakespeare ne parle de la France avec ce mépris qu’ont les Anglais. Sauf une fois, dans Henri VI ; et encore, on peut épiloguer. Injuste à l’égard de Jeanne d’Arc, il a du moins été plus juste que les romantiques à l’égard des souverains de France. Et l’on trouve chez lui un sentiment chevaleresque qui porte la marque d’une hérédité française. Sic locutus est Fagus.

Fagus est antiromantique. Shakespeare est le cheval de bataille des romantiques : comment expliquer cette anomalie ? C’est bien simple. Ce sont les romantiques qui ont tout barbouillé Shakespeare en l’adoptant. Fagus s’en empare à son tour, le décrasse et nous le tend en disant : « Voyez : le modèle même du classique. »

C’est bien ici qu’il convient de prendre très au sérieux Fagus et sa démonstration. On regrettera simplement qu’il l’ait poussée trop loin. Tout devient classique dans Shakespeare, tout est voulu, tout est parfait, il n’y a plus de défauts. Ami Fagus, c’est ici que votre démonstration cloche. Combien elle serait plus forte si elle faisait la juste part. À retourner Hugo, vous arrivez au même point que lui. Cela diminue votre thèse, et c’est bien grand dommage, car elle la justesse même.

Par exemple, Fagus affirme froidement que les unités sont respectées dans Shakespeare. Il suffit de s’entendre. Ainsi, dans Hamlet, unité de lieu : la conscience du vengeur. C’est plutôt subtil, mais à la rigueur, c’est soutenable. Voici mieux : dans Antoine et Cléopâtre, unité de lieu : l’univers, puisque c’est l’univers qu’on se dispute. C’est le cas de le dire : « Qui veut trop prouver ne prouve rien. »

C’est pourtant de ce côté que Fagus avait chance de triompher. Certainement. Shakespeare n’a rien d’un romantique. Partout où l’état d’infériorité relative de son temps, de son pays et de sa formation le lui a permis, il a été le contraire d’un romantique. Un de nos amis anglais a coutume de dire qu’en Shakespeare il aime avant tout deux éléments : la sagesse et la musique. La belle définition pour un grand poète ! Il est bien vrai que Shakespeare était très sage. Partout où il l’a dit, Fagus a été excellent.

Par exemple, il présente une explication, un peu compliquée, mais bien curieuse, d’Hamlet, qu’il appelle un drame de la conscience. Voici une lumière excellente. Directement ou non, Hamlet frappe de mort ou d’égarement tout le monde autour de lui : Polonius et ses enfants, Rosencrantz et Guildensten, la reine et le roi, sans l’avoir voulu souvent, sans jamais l’avoir prémédité ; et par cela seul qu’il n’accomplit pas sa mission : venger son père. D’ailleurs tous, même Ophélie, sont plus ou moins coupables ou solidaires de l’assassin. Et tous nourrissent quelque rêve, désir ou volonté, et qui échouera, parce que tous (même Ophélie, sa chanson amoureuse le dévoile), ont un mauvais rêve : leur conscience. Un seul intact : le jeune Fortinbras. C’est pourquoi, au dénouement, Hamlet abdique et s’efface devant Fortinbras. Lêun est un jeune homme qui va droit devant lui, l’autre n’est qu’un comédien neurasthénique et bavard ; il traîne une impuissance à décider et à agir qui l’amène à être ridicule, à être fou, à être criminel. On l’avait déjà dit. Mais on n’avait jamais dit ni fait voir que Shakespeare condamnait Hamlet. Cette explication, si originale et si forte, ne suffit pas à faire d’Hamlet une bonne pièce. Mais, de tous les fils qu’on nous ait offert pour nous y débrouiller, c’est le seul qui ne nous ait pas cassé dans les mains.

De même, Fagus montre et restaure partout en Shakespeare une sagesse nourrie de morale chrétienne. Le roi Lear est puni parce-qu’il a été un père faible. Un magistrat a manqué de parole dans le privé, il en est puni dans Mesure pour Mesure. Le crime de Macbeth est de se laisser dominer, lui chef, par une femme. Desdémone est punie parce qu’elle a manqué à son père et à sa race. Roméo et Juliette portent la responsabilité d’une lutte fratricide. César, Antoine et Coriolan sont punis parce qu’il ont manqué envers l’État ; Jean sans Terre parce qu’il a spolié son pupille. La famille de Lancastre est maudite parce que son ancêtre fut sacrilège. Cymbeline est frappé parce qu’il a défailli comme roi. Jamais cette morale n’est administrée directement, mais par une voie bien plus admirable : les fauteurs du désordre ne sont châtiés que par les conséquences de leurs fautes. Remarquons, dit Fagus, qu’on peut être fort innocent en même temps que justement puni. L’imprudence est une faute qui entraîne une responsabilité et une sanction : Juliette, et surtout Roméo, ont à s’en prendre à eux de leurs malheurs. Desdémone aussi. Cette sympathique niaise d’Ophélie aurait dû écouter son frère et son papa. Pourquoi Émilie ne restitue-t-elle pas à Desdémone le mouchoir que son scélérat d’époux réclame avec une si suspecte insistance ? Pourquoi Cordélia, qui connaît son père et ses sœurs, répond-elle, dans une circonstance grave, avec une franchise maladroitement acerbe ?

Responsabilité. Et puis solidarité. Roméo et Juliette sont assassinés par leurs parents, et c’est son père qui étrangle Cordélia. Réciproquement Banquo et les ancêtres de Posthumus acquittent d’avance par leur infortune la bonne fortune de leur descendant. Solidarité, cette reversion qui justifie les réussises, imméritées en apparence, d’Octave, d’Albany, de Fortinbras, d’Henri Tudor.

Un dernier trait : nul ne tint jamais moins pour les droits de la passion que l’auteur de la Mégère apprivoisée, apologie presque paradoxale du mariage de raison.

Ainsi, partout, Fagus montre un Shakespeare contraire à la légende, et c’est certainement le Shakespeare de Fagus qui est le bon. Nous ne laissons pas de l’avoir beaucoup aimé et pratiqué, nous avons la prétention de le connaître mieux que bien des Shakespeariens. Nos réserves ne portent que sur l’infériorité relative de l’art dramatique en son temps et en son pays, sur des faiblesses de composition et de goût. Ou alors il faudrait voir si ses plus belles héroïnes ne paraissent pas, comme l’a dit M. Anatole France, des poupées auprès de celles de Racine, ou si elles ne sont pas, comme l’a fait remarquer Chateaubriand, trop faibles pour porter à elles seules le poids d’une tragédie. Mais ceci serait une autre histoire. Sur l’essentiel, nous sommes de l’avis de Fagus, à quelques nuances de mots près, à condition de remettre des comparatifs là où il a mis des superlatifs, quand il reconnaît en Shakespeare « un cerveau harmonieusement ordonné, un esprit lucide, un cœur généreux ; un homme foncièrement, belliqueusement aristocratique et traditionnel, loyaliste envers la patrie, le souverain et la hiérarchie ; l’image la plus pure et la plus hautaine de l’humaniste renaissant et du sage de tous les temps dans l’âme du plus parfait gentilhomme chrétien ».

C’est par ce point de vue si original et si fort que le livre de Fagus mérite d’être lu, médité et propagé.

- Les Treize, « Les Lettres », L’Intransigeant, 23 novembre 1928, p. 2 :

Un « essai », en vérité étude minutieuse, érudite, sur Shakespeare, qui ne fut jamais et en rien « Désordre et Génie », mais « le cerveau le plus harmonieusement ordonné, l’âme du plus parfait gentilhomme chrétien ». Un résumé méthodique et total de l’œuvre de Shakespeare, une mise au point lumineuse, claire et centrée.