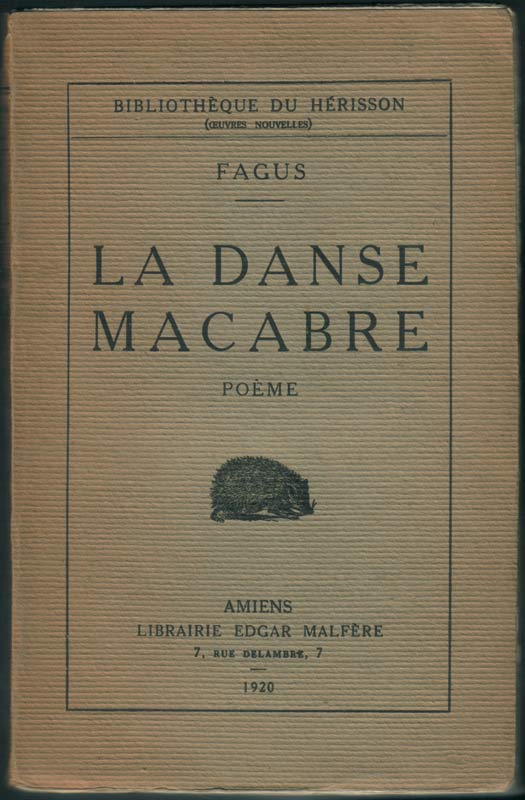

Publié en 1920 à la Librairie Edgar Malfère, « Bibliothèque du Hérisson ».

156 p.

Un avertissement « Au lecteur » : « Ce poème fait partie d’un ensemble qui, sous l’argument général « STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS », comporte : Le Massacre des Innocents (publié partiellement dans le recueil Jeunes Fleurs : 1906) ; la Guirlande à l’Épousée (inédit) ; Lucifer (en préparation) ; Frère Tranquille (inédit, publié dans la Revue de Hollande : 1918) ; Ixion (édité en 1903) ; La Danse Macabre que voici ; l’Évangile de la Croix et La Croisade de l’Antéchrist (en préparation). / Ainsi qu’on s’en apercevra peut-être, et de même qu’à peu près tous ceux de l’auteur, il fut écrit dans l’arrière-pensée d’une glose musicale. »

En épigraphe : « Et le serpent dit : – Non, vous ne mourrez point ; vos yeux seront ouverts : et vous serez tels que des dieux. / … Et leurs yeux furent ouverts : et ils connurent qu’ils étaient nus. »

Le livre et la critique :

- Les Treize, « Les Lettres », in L’Intransigeant, 11 décembre 1920, p. 2 :

La Danse Macabre, par M. Fagus (Edgar Malfère, édit. Amiens), est un poème. C’est tout un poème sans être tout à fait la danse macabre. On attendait la ronde, au seuil du néant, le tournoiement dérisoire et désespéré de toutes les passions humaines, de tous les orgueils, de tous les triomphes, de toutes les folies, de tous les crimes, de toutes les grandeurs et des pires bassesses sous le grand rire muet et glacé de la Mort souveraine. Le tournoiement y est, la dérision et le désespoir y sont. Mais M. Fagus ne s’est attaqué qu’à l’amour. C’est l’amour, tous les amours qu’il fait girer, se trémousser, comme un vain délire gesticulant. M. Fagus voit l’amour avec une imagination sombre, une espèce de dégoût furieux qui s’assouvit en définissant, en précisant. Et que de précisions !

Mais où donc est cette grande espérance du vol divin, consolatrice ? Où sont donc les Anges après tous ces diabolismes de la Bête ? M. Fagus ne les a certes pas oubliés. Mais c’est alors qu’il les a réservés pour un autre volume.

- Henriette Charasson, « La Vie littéraire », in Le Rappel, 27 décembre 1920, p. 2 :

C’est en lisant Claudel ou Fagus qu’on comprend mieux ce que fut un Boileau pour un Racine, et ce que signifiait, pour un écrivain, la vie de société d’alors.

Claudel et Fagus porteront éternellement dans leur œuvre la peine de n’avoir pas rencontré, dans leur jeunesse, un critique avisé et ferme, ou, s’ils l’ont rencontré, de n’avoir pas eu la modestie de se soumettre à ses verdicts. Il leur manquera toujours, également, de n’avoir pas pris contact, assez jeunes, avec un public, et un public d’élite, et quand je dis l’élite, je ne veux pas désigner ce troupeau de Panurge qui bêle par snobisme devant les insanités qu’on lui prône sous le manteau, mais ces gens de goût qui constituaient au dix-septième siècle une minorité assez puissante pour que, sans défaillir, et en y prenant bénéfice, un auteur pût écrire pour lui plaire, et en contrôlant perpétuellement d’avance ses inspirations et ses instincts d’après cet auditoire escompté !

Un Claudel ou un Fagus, quand ils ont commencé d’écrire, étaient seuls ; leur public, ils ne le prévoyaient pas. Livrés seuls à leur génie, et ce génie étant d’autant plus trouble, plus gauchi, et plus prédisposé au bizarre que l’époque où ils vivaient était plus tourmentée (et même comme désaxée), nul critérium ne pouvait les guider, dans cette chasse à l’œuvre à travers leurs faiblesses et leurs éclairs.

Claudel, dans une heure découragée, écrivit alors : « On se lasse de parler comme à travers une impénétrable ouate », et, s’adressant à Dieu, il s’écriait :

Reprenez le talent que vous m’avez donné.

Ce siècle n’en veut pas. Ceci n’a cours ni change…

Claudel était toutefois assez grand pour que ses créations arrivassent à s’imposer, et pour que, quels que soient ses défauts (et l’on peut même dire ses manies ou ses tics), une partie de ses œuvres soit assurée de rester. Mais, hélas, encombrée de combien de scories ! Il semble que les créateurs dont les pages restent inédites, ou ne touchent qu’un public trop restreint, deviennent littérairement comme ces sourds dont la voix, parce qu’ils n’en peuvent étudier l’effet sur autrui ni la comparer à celle des voisins, devient discordante et inégale.

Inégal, Fagus l’est, désespérément. Assez puissant pour envisager des œuvres d’ensemble, il ne peut pas les réaliser parfaitement. Son plan grandiose tourne, fléchit, se dérobe, du sublime il tombe au puéril. Son manque de goût, de mesure, son ignorance des demi-teintes déconcertent et froissent. Il appuie sur l’effet jusqu’à l’écraser. Sa virtuosité coudoie la maladresse. Il est prosaïque, lourd, confus presque dans le même temps qu’il vient d’atteindre au plus haut lyrisme. Ce n’est pas un poète de notre temps, ce n’est même pas un homme de la Renaissance, c’est un homme du moyen âge. Du moyen âge, il a l’enfantillage et la profondeur, l’obscénité opaque et ingénue, la naïveté tempérée de roublardise, la maladresse quelquefois heureuse ; du moyen âge, il a l’impossibilité de se contraindre, le goût des surcharges, l’amour des détails accumulés, l’audace dans la création, le mysticisme et la vulgarité. Il ne sait pas choisir, aussi bien en ce qui concerne le sujet qu’en ce qui concerne l’expression. C’est un fruit trop mûr, qui jute de tous les côtés.

Claudel aurait pu, aurait dû être notre Dante ou notre Shakespeare, il n’est qu’un génie incomplet, et, par certains aspects, contrefait. Fagus pouvait nous redonner le miracle au XXe siècle d’un nouveau Villon. Faut-il accuser la malechance et son temps s’il reste ce lyrique inégal ?

Qui ne prononcerait le nom de villon en lisant de tels vers :

Sous l’amoureuse exhalaison

Du bas-ventre de l’amoureuse

En amoureuse pâmoison,

Amant, où prends-tu ton courage

Pour conclure, sans renier

L’amour, ton amoureux ouvrage,

Tout du corps chéri se dégage

L’exacte haleine du charnier !

Et direz-vous que je diffame,

O sœurs, mes déplorables sœurs ?

O pauvres, pauvres chairs de femmes,

Soyez vénérées en nos cœurs,

Vous impérativement tendres

Voix de l’inéluctable sort,

Qui murmure à qui sait entendre :

Prépare-toi, frère, à la mort !

et vous en seriez plus persuadés encore si je pouvais, si j’osais vous citer cette étonnante série de strophes qui caractérise les visions de Don Juan :

Immensité des cuisses

A mesure qu’on monte

Vers l’antre des délices

Hélas, et de la honte.

Mais, vraiment, je ne puis recopier plus loin… N’est-il pas d’un Villon encore, d’un Villon de notre temps, ce cri, après tant de complaisantes obsessions lubriques :

Moi, ô moi, est-ce moi qui me rêvais un ange ?

S’appelle-t-elle amour, cette fièvre sans nom ?

Je me débats en vain contre ma propre fange :

– Vierge mère de Dieu, sauvez-moi du démon !

Vous connaissez tous, au moins de nom, cette Danse macabre dont Carlos Larronde vient de donner une bonne transcription, d’après le texte de 1486. La composition, pour être comprise, ne demande pas un grand effort : l’auteur a voulu montrer combien la Mort, à chaque degré de l’échelle humaine, surprend celui qui s’en voit menacé ; depuis l’Empereur, le Duc, le Bailli, jusqu’à l’Amoureux et jusqu’au Laboureur, tous servent de porte-voix au vieil auteur qui exprime par images simples la familière philosophie égalitaire que prêche le cercueil.

La Danse macabre de Fagus est beaucoup plus compliquée, et sa philosophie de la vie plus faisandée. En voici à peu près les « leitmotive » :

C’est l’amour, l’amour, l’amour,

Qui mène le monde

A la ronde :

Depuis que le monde est monde

Il ne vit que par l’amour !

… Eh gai, roulons-nous donc en chœur dans notre fange,

Dansons, cabriolons, hurlons, trémoussons-nous :

Entre rut et folie, et crime, autre folie,

Et tous nos appétits, désir, transe, plaisir,

L’univers n’est que danse et vertige la vie,

Dansons jusqu’à crever, tournons jusqu’à mourir !

Et pour nous faire assister à l’effroyable ronde d’une salace humanité en délire, Fagus « en remet » tant qu’il peut, et tout passe dans son rude cinéma lyrique, depuis le « cul-de-jatte obscène »

Sautelant sur son membre infâme en glapissant

depuis ces rondes de filles qui s’offrent cependant que résonnent les litanies de la Vierge, depuis Chérubin et Cendrillon jusqu’à cette chaste (?) jeune mariée qui, rougissante, soupire :

Oh ! dis, mon bien-aimé, apprends-moi des mots sales !

depuis les personnages de Shakespeare jusqu’à ceux de Racine, Molière ou Mistral, tout circule dans ce poème endiablé : Paul et Virginie, Abélard et Héloïse, Pétrarque et Laure, Carmen et don José, Bubu de Montparnasse et Fantine, Valmont et Mme de Tournel, tous les héros de tous les temps ; et tous les vices, et tant de poètes, et Don Juan, Don Quichotte et le Dante, et le Juif Errant, et Lucifer ! Une effroyable manie sexuelle semble avoir dominé celui dont tous les vers s’émaillent de hantises perverses : (je cite, parce que je ne veux pas avoir l’air injuste)

Son ventre une grappe mûre,

Son sexe une confiture…

…Ta charcuterie sexuelle

Écœurerait, n’était l’amour.

…C’est la fleur carnivore et la matrice en rut…

…Plonge ton sceptre d’homme en ce ventre tendu

…Déclos ta bouche rose, avide

comme un sexe d’épouse en fleur.

…Je suis une fleur qui danse

Et de sexe délestée

…L’univers apaisé s’ouvre en immense fleur

d’où la santé des sexes s’irradie.

J’en remplirais presque le Rappel !

A la fin, abruti, écœuré, l’imagination éteinte par l’excès et la monotonie de cet excès, on en devient injuste pour cet étrange poème qui monte aussi haut qu’il descend, et dont la variété d’inventions et de rythmes est extraordinaire. Un ami du théâtre dirait de Fagus que c’est une « nature ». Quel tempérament, en effet ! (Je parle du poète.) Avec une ingéniosité sans égale, il introduit dans ses strophes, au moment qui convient, des vers de Chénier, de Villon, de Vigny, de Molière, du latin liturgique, des chansons d’étudiants (« Tous deux unis par la vérole, comme par un lien conjugal »), mille refrains populaires : (Entrez dans la danse – Ce sont les ruts qui sont cause que vous n’dormez pas ! – A la cueille aux moules. – Vivent la rose et le lilas, – Voici le mois de mai istra, intra, istra-la-la, – C’est la reine d’Angleterre, – Les cloches du Nord, etc.). Ce génie, retrempé à toutes les antiques sources, resplendit de verdeur.

Son dialogue entre Chérubin et Célimène est étonnant de verve comme la plus fine de nos rustiques chansons ; cette rencontre de Don Quichotte et de la Joconde est d’une audace et d’une hauteur admirables ; il faudrait plus de place pour vous citer plus longuement cette double conversation que tient tour à tour Tartuffe à la Marguerite de Faust et à la délurée Zerline, symbolisant ainsi ces deux tendances de l’âme humain si tiraillée, – en huitains de six syllabes, alternés et opposés, coupés parfois régulièrement d’un vers plus bref, et dont je veux au moins vous donner un extrait, pour que vous en savouriez le rythme alerte :

– Séraphique dictame,

Liqueur, glace, or et flamme

Pour que mon cœur en pâme,

Enivrez-moi ;

Temestre notre-dame,

Réconfort à mon âme,

Emblème de la femme,

Exaltez-moi !…

Sa richesse d’inventions lui permet tous les rythmes, comme tous les essais d’assonances, comme tous les chromatismes des allitérations.

Dans l’octosyllabe, sa grâce et son allant sont incomparables :

Plus aérienne que l’oiseau,

Je me pends par ma chevelure

de nacre fluide qui tremble

Et s’étire de mes fuseaux.

Mais on multiplierait aussi les citations où la beauté de ses alexandrins le fait rejoindre les plus grands poètes :

Tout s’efface, on entend palpiter le silence…

Le temps goutte à goutte s’écoule et se suspend.

L’angoisse autour de moi rôde ; un brouillard s’avance,

Tourbillon indistinct, obscurément vivant.

Les ombres de partout suintent, lourde trombe

Que de fiévreux remous soulèvent tour à tour :

Voici, vapeur humaine, à flots pressés les ombres

Se bousculer, de tous les dévorés d’amour.

Et je voudrais pouvoir encore vous donner entièrement le Magnificat si pur, si frais, si élancé, qui termine le poème, et qui suit ces calmes vers :

Quel donc souffle d’amour et de joie a couru ?

Sens-je point palpiter les feuilles et les fleurs ?

Est-ce l’aube, cette lueur soudain accrue ?

Voici les fleurs, voici des prairies, ô mon cœur.

Reviens, voix d’autrefois, je veux t’entendre encore,

Je veux croire, je veux prier, hélas vers quoi,

Je ne sais ; mais je veux, reviens, trop belle aurore,

Nulle aurore ne fut aussi belle que toi.

Je voulais en commençant reprocher à Fagus nombre d’apocopes mal venues, des fautes d’orthographe volontaires facilitant la mesure de son mètre, des chevilles grossières comme un manche à balai, d’incompréhensibles césures, des vers insuffisamment contraints : tout un métier relâche qu’on ne peut admettre chez un ouvrier aussi sûr de sa technique qu’il se prouve lui-même à maintes pages. Et puis, en relisant son livre, en en dénombrant les beautés, je n’ai plus le courage des duretés que je méditais, duretés qu’appelait seul d’ailleurs le génie que je lui reconnais et que je voudrais plus sévère.

Ah ! si Fagus voulait, quelles œuvres durables il pourrait nous donner, quel nom il pourrait laisser dans notre histoire littéraire ! Mais voudra-t-il ? Pourra-t-il ? Est-il trop tard ?

- J. D., « Nos poètes », in L’Ère nouvelle, 27 décembre 1920, p. 6 :

Le nom de Fagus est ignoré du gros public, mais depuis longtemps il est chuchoté par quelques initiés qui n’ignorent pas les dons de véritable lyrique qui sont échus en partage à l’homme mystérieux répondant à ce patronyme à consonance latine, de Fagus.

Ce poète offre un bel exemple de persévérance et de foi dans son art. Ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il a publié son premier recueil de vers. Le Testament de sa vie première date de 1895 et l’Ixion de 1903. Il ne s’estime pas heureux quand il a composé un sonnet ou un dizain. C’est à de grands ouvrages qu’il s’attache, un peu comme ces artistes du moyen âge, « énorme et délicat » animés d’un haut dessein…

Le poème qu’il livre aujourd’hui au public : La Danse Macabre, fait partie d’un ensemble qui, sous l’argument général : Stat crux dum volvitur orbis, comporte une série d’une dizaine d’ouvrages. Quel poète, à l’heure actuelle, se sentirait le courage d’aborder une pareille entreprise ?

C’est vraiment le moyen âge qu’évoque Fagus. Le sujet lui-même de ce poème : la Danse macabre, est très médiéval, et quant à la façon dont il est traité, il rappelle tout à fait les Ruteboeuf et les Villon…

Bel animateur lyrique, étonnant visionnaire, M. Fagus est halluciné par la danse macabre : il rend ses imaginations avec une telle force qu’il nous fait partager ses joies, ses douleurs, ses enthousiasmes, ses craintes.

D’aucuns pourront reprocher à Fagus un manque de tact et de mesure. Critique peu solide. Des hommes du moyen âge, Fagus a la naïveté et la verve drue. Elle éclate tellement en lui, cette verve, qu’il lui est impossible de la contenir et que la poésie jaillit tantôt pure, tantôt charriant des scories.

Il semble que ce soit surtout l’érotisme qui exalte la fibre lyrique de Fagus. Ses morts sensuels et paillards, ses gouges hystériques et libidineuses tournent, virevoltent, s’agitent en une sarabande terrible. Des refrains populaires se mêlent au texte, donnant l’impression d’une bacchanale endiablée, d’une kermesse passionnée.

Fagus a peint, dans ce poème, un portrait de Satan aussi effrayant que celui que l’on voit au portail de certaines vieilles églises gothiques. On se représente généralement le diable sous des traits ridicules, mais peu effrayants. Fagus reprend la chaîne de la vieille tradition interrompue : son Satan est effrayant. Voici un passage de la description :

Et voici qu’à travers les fumées qui s’écroulent,

Lentement se dessine un être monstrueux,

Haut comme une montage. Une tête camuse

Dans les nuées s’enfonce, où l’on discerne moins

Que ne rêve, effigie gigantesque et confuse,

Une face de bouc avec des yeux humains.

Sans aucun doute, Fagus est un attardé du moyen âge.

- Paul Aeschimann, in Les Marges, janvier 1921, pp. 49-50 :

Des rythmes qui changent brusquement, des images violentes et crues, des répétitions, monotones sans doute, mais qui sont voulues et qui communiquent à ce long récitatif une force singulière, tel est le poème de Fagus. C’est la danse macabre de l’amour, de tous les amours passés, présents et futurs. Le poète, d’ailleurs, ne voit pas que le squelette souverain. La femme en sa fleur désirable nous est montrée à loisir. Pourtant derrière les passions les plus fameuses, sous les plus beaux seins que la volupté soulève, il nous fait entendre un diabolique concert d’ossements. L’éternelle opposition de l’amour et de la mort, voilà son thème, en fin de compte. Mais l’œuvre de Fagus nous montre ce que peut toujours en tirer le poète authentique.

L’inspiration et l’art de Fagus diffèrent absolument de ceux des lyriques contemporains. Tandis que certains poètes d’aujourd’hui, à travers Mallarmé, retrouvent la Pléiade ou encore Théophile, Saint-Amant et cet admirable Tristan l’Hermite, l’auteur de la Danse Macabre continue directement le Moyen-Age. Il le continue mais ne le retrouve pas à la façon de Moréas dépouillant Ogier de Gombaud ou Rutebeuf. Et c’est pour cela qu’il semble si neuf, si peu livresque. A vrai dire, habitués que nous sommes à des harmonies plus fondues, à un art plus souple et plus varié dans ses effets, mais aussi plus fort, l’œuvre de Fagus pourra surprendre. Mais par ce poète, tout un domaine de lyrisme français, en jachère depuis bien longtemps, nous est rendu.

- Orion, « Le Carnet des Lettres », in L’Action française, 11 janvier 1921, p. 4 :

Sous le nouveau signe du Hérisson, que les bibliophiles vont apprendre à aimer, la librairie Malfère (d’Amiens) vient d’éditer la Danse macabre, du hardi Fagus. En peu de temps, c’est le second recueil du même, grâce au ciel.

Fagus ne craint rien. Les poètes contemporains ont le goût de la pièce courte, pour y garder tout pur leur souffle. Ils n’ont guère souci non plus de grouper ces pièces dans le bel ordre d’un seul poème. Mais lui, il a conçu presque toute son oeuvre poétique comme les stations nombreuses et les mouvements variés d’un chant unique, dans l’ombre et la lumière de la croix. Toutes les parties de ce mouvement ne sont pas encore visibles. Beaucoup sont inédites et l’on a peine à trouver les trop courts fragments qui ont paru jadis : Ixion (en 1903, à la Plume) ; Jeunes Fleurs (en 1906, à la Revue de Champagne). Prenez du moins la Prière des Quarante heures (aux éditions Gallus) et maintenant cette Danse macabre, qualifiée par quelqu’un, en allusion au Florentin, de Terrestre Comédie.

Sur la terre foulée par le troupeau des hommes, les morts s’unissent aux vivants dans une ronde sans fin : c’est-à-dire que le souvenir et l’image des fautes anciennes sont présents dans les crimes nouveaux. L’orgueil nous mène par où les hommes veulent s’égaler à Dieu, et la luxure, qui les rend pareils aux bêtes, capables toutefois d’ajouter aux entraînements de l’instinct animal le vertige et l’horreur du péché. Mais « à la rencontre de la fumante ruée » se lève, émanée des tombeaux

La blanche face de Marie Immaculée

Qui, les yeux clos, chante : In unum Deum credo.

Voilà, si l’on peut dire, les deux pôles de l’étrange livre. Aux cris de la terre, qui tous ne sont pas vils, mais celui de l’innocent est étouffé par la rage des furieux ou le râle du plaisir, une voix du ciel répond. Et cette profonde harmonie est rendue sensible, elle est matériellement traduite par les syllabes d’une poésie qui mêle au latin de l’Eglise tantôt les proverbes du peuple ou ses refrains, tantôt les paroles humaines que le génie a trouvées. Les réminiscences et la citation viennent ainsi marier la flamme de cette inspiration originale et dévorante, un brasier.

– Je suis fille en démence

Que tourmente le sang,

Je suis la mer immense

Sous la lune dansant.

Tous les mètres sont là, pairs et impairs ; l’alexandrin grave ou torrentiel est pris, quitté, repris, il est soutenu en longues suites de stances et soudain jaillit une chanson :

Rose comme une fille apparaît Chérubin,

Au jabot mille fleurs et son cœur à la main :

– Mon cœur soupire

La nuit, le jour :

Qui peut me dire

Si c’est d’amour ?

Qu’un air divin vienne ainsi brusquement mêler le charme de Mozart à la propre musique de Fagus, vous en plaindrez-vous ? Et qu’il est bon ouvrier, ce vrai poète ! Toutes les libertés qu’il prend, avant de vous en effaroucher, prenez garde que c’est avec une grande prudence, avec une cautèle d’Indien Sioux. Il est rompu à toutes les leçons, ce grand fou, celle de Villon comme celle de Racine, celle de Moréas comme celle de Verlaine. Et, enfin, il est Fagus, il a sa voix qui est sienne. Il y en a de plus pures. Pour tellement chanter, en voit-on beaucoup ?

Enfin avec la Danse macabre, parue dans la jolie collection du Hérisson, nous avons une bonne année ; nous saurons rejeter les fruits gâtés ou qui n’ont pas mûri et il nous restera une cueillette qu’il n’est pas défendu de qualifier d’admirable. Le stupre et le péché, comme la confiance en Dieu et en notre mère Marie, ont inspiré à Fagus des cris vraiment douloureux, une peinture ardente, un chant passionné et lié à une symphonie emporté de grand poète.

- Henri Martineau, in Le Divan, janvier-février 1921, pp. 41-42 :

Fagus est un poète à qui ne manque aucun des dons du poète, mais chez qui domine surtout un certain génie débraillé que fleurit ça et là un vers d’une grâce virgilienne. Ce normand porte ses vers comme un pommier de son pays ses pommes,et les années où il y en a trop, elles sont brimées, contrefaites et ne mûrissent pas. Ah ! s’il s’émondait, – s’il travaillait son vers. Il eût écrit un millier de rimes et non… (mais le chiffre m’effraie), et le volume fermé, on aurait plaisir à se les murmurer encore à soi-même. Tandis que souvent on se prend seulement à répéter : « Fagus, curieux homme… Fagus est un pommier trop généreux.

- J. Valmy-Baysse, « Les Lettres », in Comœdia, 15 mars 1921, p. 2 :

M. Fagus nous donne, si j’ose dire, une Danse macabre moderne. Le vers de M. Fagus, fluide, morcelé, convient bien au genre ; des coupes de chansons populaires ajoutent au pittoresque tragique de cette œuvre. L’imagination de M. Fagus ne s’assigne aucune limite. La lecture de ses poèmes fait se lever devant nous des visions qui du Jérôme Bosch, de Breughel le Vieux, de Jacques Callot, nous transportent brusquement à Félicien Rops. Les vers, débordant de lyrisme, s’accommodent aussi d’un réalisme relevé souvent de métaphores hardies.

- Jean-Louis Vaudoyer, « La Poésie », in La Revue hebdomadaire, 26 mars 1921, pp. 473-474 :

M. Fagus est un gothique. Sa Danse macabre est touffue, enchevêtrée, grimaçante, comme ces fresques que l’on voit dans le Campo-Santo de Pise ou dans certaines églises du quinzième siècle français et qui représentent le Jugement dernier, l’élection des bons, le châtiment des méchants. Pour M. Fagus, la forme naît du mouvement, non du trait. Ses vers sont parfois faciles, lâchés, mauvais. Ce sont souvent, en vérité, des vers faux. Ce travail poétique ne vaut pas par sa perfection, mais par son inspiration, par sa fougue et son abondance. L’Amour et la Mort mènent, comme il convient, cette Danse macabre ; l’auteur nous faire remarquer que son poëme « fut écrit dans l’arrière-pensée d’une glose musicale » ; mais il nous semble que ce poëme porte en lui sa musique ; et l’on songe, en le lisant, à une œuvre romantique et agitée comme la Symphonie fantastique de Berlioz. Il faut souhaiter que M. Fagus nous fasse connaître un jour l’ensemble dont cette Danse macabre fait partie. Ce fragment est d’une curieuse beauté. Certains passages ont une grandeur à la fois familière et brutale qui est celle de la poésie populaire. Le cas de M. Fagus est peut-être unique de nos jours : il est le dernier survivant d’une race de poëtes qui semblent tout ignorer de ce qu’on est convenu d’appeler « la culture classique » ; il aurait pu vivre avec Villon, et chanter, autour de Notre-Dame, du latin d’Eglise sur des airs séculiers.

- Marcel Martinet, « A travers les livres », in L’Humanité, 27 mars 1921, p. 4 :

Les éditeurs gémissent, la raréfaction du livre et l’augmentation des prix comptent parmi les symptômes du retour à la barbarie dont s’enorgueillit notre victorieuse époque. Il y a pourtant des éditeurs qui cherchent et travaillent au lieu de pleurnicher, et c’est plaisir de voir un libraire de province comme M. Malfère présenter des œuvres intéressantes, bien imprimer, sur du beau papier.

Fagus est un vrai poète. Il a des dons de fantaisie âpre et colorée et de rythme qui feraient de lui un grand poëte s’il avait plus de maîtrise de soi.

- André Fontainas, in Mercure de France, 1er juin 1921, pp. 453-455 :

Par un aimable caprice de dilettante, M. Fagus institue sur le roman en vers libres de M. F. Bernouard le Jeu-parti de « Futile » où il entreprend de le traduire, comme il dit, en vers contraints aussi littéralement que possible. Il nous est impossible de nous improviser, dans l’ignorance du texte original, arbitre en ce débat, mais les vers de M. Fagus sont pimpants, légers et colorés de façon à charmer son lecteur. Plus grave est son propos et la matière terriblement plus féconde lorsqu’il nous présente, dans un tourbillon légendaire et d’horreurs trop réelles une version originale de la Danse Macabre.

Ce poème se classera dans une longue suite épique, dont plusieurs parties manquent encore. « Stat Crux dum volvitur orbis », tel en sera, prévient l’auteur, l’argument principal. Il apparaît suffisamment dans ce fragment puissant et admirable ; aucune des querelles de détails qu’on pourrait soulever en passant, le fléchissement soudain de la pensée même du poème, l’agrément qu’il trouve parfois en des familiarités superflues qui font tache sur le dessin général, le défaut d’équilibre entre certains épisodes, quelques redites, quelques lacunes, ne prévaut contre l’incontestable véhémence du plan d’ensemble, contre le mouvement étourdissant du poème, sa grandeur effarante, sa puissance d’évocation tragique et d’émouvante horreur.

Sans doute il est construit sur une donnée où prédispose le vertige presque sadique des préventions catholiques contre la chair, la volupté, la luxure et l’amour qui est un péché ! Mais le poète est possédé d’une vraie foi mystique et il abhorre la luxure où s’abîme et se donne l’humanité entière, dans son incoercible aveuglement. La honte est de tous les hommes, comme elle est de tous les temps, et, dès lors, c’est à peine un prodige que se succèdent, se mêlent, se confondent dans la rotation de la danse infernale, malgré l’épouvante des remords, et revêtus de leur apparence mortelle, les squelettes entrechoqués des tendres ou des violents amoureux, des penseurs, des artistes, des poètes, les visages et les formes des divinités, l’illusion et le mensonge de la beauté terrestre, les voix frémissantes du désir, de la jouissance, du dégoût, les gestes éperdus, enlacés ou recrus de la possession et de l’ivresse, de l’élan et de la lassitude. Hélas, à peine s’est-on retourné vers la Vierge ou vers le Christ de pitié, à peine a-t-on imploré leur intervention, un ricanement a retenti, où l’on est ressaisi par un souffle de l’ouragan. Le stupre, les fatales blandices des promesses reparaissent, tentent, pressent et rejettent les créatures. Toute pureté en rejaillit souillée, tout élan en sort flétri, répugnant et vide. Le sang coule, les veines se dessèchent, les langues pendent haletantes, les seins et les ventres sont flasques et ridés, les yeux hagards s’éteignent, c’est la mort sinistre, le morne et tout puissant désespoir. Ah, n’est-il vraiment de refuge ? Un seul, le lumineux, le prodigieux, ineffable et souverain : le retour complet et sincère, le don complet de soi-même au Seigneur, la connaissance humble et contrite qu’en Lui et non seulement toute Sagesse, tout Espoir, toute Consolation, mais tout Amour aussi ; c’est lui qui sauve, c’est lui qui bénit, c’est lui qui sanctifie, c’est lui seul qui est Amour ! Et sur cette ardente d’effusion de foi, sur une prière fraîche et pure autant que pieuse et profondément sentie se closent les pages brûlantes, cahotées, formidables et cyniques, mais si étrangement trempées parfois de tendre, parfois d’audacieux et mâle lyrisme où se débattent tant de visions fiévreuses et palpitantes, acharnées à la luxure, ou à la volupté, aux hontes charnelles et écrasantes d’un vil et universel amour qui broie les êtres humains et les ravalent plus bas que les bêtes misérables.

Or, avoir mené à bien un tel dessein, non par allusion, mais dans le paroxysme des images nécessaires, des hyperboles et des évocations directes, une œuvre dont peu parmi les poètes les plus grands de notre époque seraient capables d’assumer la tâche héroïque, M. Fagus, grâce sans doute à l’ingénuité touchante de son imagination et à la force intime de sa conviction, rejoint les primitifs et les saints ; la peur du ridicule n’a point de prise sur la candeur de son âme, il réussit avec simplicité, comme dans l’ignorance de sa propre hardiesse, où de plus savants et de plus habiles n’auraient osé songer même à s’aventurer.

- André Thérive, « La Vie littéraire », in La Revue Critique des idées et des livres, 25 juin 1921, p. 716 :

Signalons enfin la Danse macabre de Fagus, qui a déjà soulevé des discussions et des scandales. C’est une œuvre fort morale, mais qui eût moins choqué les lecteurs du XIVe siècle que ceux du XXe par ses effroyables hardiesses. Il serait intéressant de la comparer au Songe d’Enfer de Raoul de Houdan et à certaines œuvres de Rutebeuf. Car Fagus, sans y travailler, renoue tout naturellement de vieilles traditions perdues. Dans l’évocation affolante du pandemonium des péchés charnels, il a mis une invention prodigieuse de cadences et d’images, et cette minutie visionnaire qui de Grünwald à Félicien Rops distingue les grands créateurs de cauchemars.

- Sébastien-Charles Leconte, in Belles-Lettres, juillet 1921, p. 57 :

La Danse macabre, du poète Fagus, est digne de la Prière des quarante heures et du Jeu-Parti de Futile, dont je vous ai déjà dit la haute valeur de sapience et de technique… Il y a de quoi faire hurler les têtes de cire dans cet hymnique et hyperbolique ronde de cadavres et de fornicateurs. C’est un peu fort pour les enfants, mais ça gratte le gosier. Oyez plutôt :

Les communiantes chantent :

— Sainte Sion, ravissante demeure,

Du vrai bonheur délicieux séjour,

Quand viendra l’heure

De ce beau jour

Où je verrai l’objet de mon amour ?

Une bande de galopins bat du tambour :

— Mesm’zelles, ce sont les rats

Qui sont cause que vous n’dormez pas !

- Louis de Mondadon, « Revue des livres », in Études, 5 juillet 1921, p. 126 :

Dans un raccourci mouvementé, Fagus oppose à la pureté de l’amour chrétien l’infamie des passions humaines. Il imagine une folle sarabande : masques et squelettes, les amants célèbres de la fable, de l’histoire, de la littérature romanesque tourbillonnent en chantant ; nous entendons sous toutes ses formes ce que Bossuet a nommé d’un mot vigoureux « le hennissement des cœurs lascifs. » C’est à se boucher les oreilles. Baudelaire fut condamnée pour des audaces moindres. On peut se demander si la franchise imposait l’ignoble étalage et de la pourriture physique et des turpitudes morales. Qu’un poète, bien intentionné, semble-t-il, ne recule pas devant l’expression des plus horribles désordres, qu’il ose produire en public les hontes secrètes et les vices même contre nature, triste signe d’une civilisation déchue, retombée à la bestialité du paganisme !

- Pierre Nothomb, in La Revue générale, septembre 1921, pp.319-320 :

Ces vers flottaient encore autour de moi dans un rayon de lune quand j’ai lu la Danse macabre de Fagus.

D’où est celui-ci ? Du Nord ou du Midi ? Et est-ce d’être né à Bruxelles et de vivre en France que ce poète au nom mystérieux et à l’incontestable génie a réalisé sans le vouloir ce tour de force d’allier la frénésie lyrique de Verhaeren à une forme après tout classique pour écrire ce poème qui procède en ligne droite de François Villon, du Breughel des tentations et du Moyen Âge chrétien. Il est difficile de citer dans cette revue des pages de ce poème. Il est d’une hardiesse de mots et d’une crudité d’images inouïes. Il emporte dans une ronde étourdissante tous ceux qui ont cru trouver la vie dans le péché de luxure et qui n’y ont trouvé que la mort. Et leur châtiment se perpétue à travers la nuit où ils tournent dans le renouvellement de leurs folies et de leurs dégoûts. Le poète contemple, écoute. Des visages connus ont passé, des musiques familières retentissent, et le rythme trépidant les a remplacées par d’autres déjà. Jamais de tant de cris de voluptés on n’a composé pour l’édification de l’homme endurci une pareille vision d’enfer. Parfois des épisodes d’une délicatesse savante ont reposé le lecteur, et quand Don Juan appelle la Vierge, déjà on sent à travers l’atroce flamme un peu de rosée tomber. Mais voici que le jour se lève et qu’apparaît la lumière de Dieu. Un allègement délicieux envahit l’âme du lecteur, purifie l’air. On respire au sortir de l’hallucination.

Et la Toute Pureté, Marie, apparaît

C’est rien plus qu’une jeune mère

Qui berce son petit enfant.

Et l’on croirait voir sur la terre

L’aurore entière qui descend.— Magnificat ! mon âme a béni son Seigneur

Mon être entier défaille d’allégresse

Il est ravi en mon Sauveur…Et j’entends l’herbe frémissante :

— Gloire à Lui qui seul est amour.

C’est sur une paraphrase admirable du Magnificat auquel toute la création purifiée répond en louant Dieu que se termine, émerveillé et apaisé, ce poème qui n’est point destiné à la lecture de tous, et dont le tumulte endiablé — c’est le cas de le dire — donneront au pécheur — comme naguère les peintures audacieuses du Campo santo — l’horreur de son ivresse et la soif d’une bénédiction.

- Roger Allard, in La Nouvelle Revue Française, février 1922, pp.223-224 :

M. Fagus, dès la publication de son poème Ixion (1903), a marqué sa volonté de composer une œuvre cyclique, de dimensions assez amples pour contenir un monde de visions, de sentiments et d’idées. L’argument général de son œuvre encore inachevée nous est donné dans l’avis au lecteur qui précède la Danse macabre : « Stat Crux dum volvitur orbis ». Les intentions du poète ainsi définies, il y a lieu d’observer qu’il s’est accordé les plus grandes libertés dans la composition, jusqu’à faire rentrer, de gré ou de force, dans le cadre de cette vaste épopée, des pièces qui n’ont trait que fort indirectement au dessein primitif.

Le héros de ce poème semble être le pécheur, l’homme en proie à ses appétits, que la grâce divine vient toucher au bord de l’abîme. La danse macabre est en somme une sorte de « Grande Tentation ». C’est assez dire que la conduite du poème rappelle un peu celle des revues à grand spectacle qu’on voit dans les music-halls : Défilés d’amants célèbres, de fantoches fameux, d’illustres criminels, avec Don Juan, l’inévitable compère.

Cette comparaison ne saurait déplaire à M. Fagus, qui entend user de toutes les formes poétiques, même les plus décriées et qui fait difficilement des vers de mirliton :

…Petite hétaïre

Qu’un soir je cueillis

Quels mots sauront dire

Quel bien lu me fis ?

Ta caresse étrange

Fait crier : Assez

Coquine, cher ange

Tu m’as terrassé !…

L’auteur nous confie, du reste, qu’il a écrit cette danse macabre « dans l’arrière-pensée d’une glose musicale ». Si je comprends cette arrière-pensée, il s’agit bien d’adapter aux paroles des airs connus, toujours selon la formule des revues. Aussi bien M. Fagus n’hésite-t-il jamais à introduire dans son poème des fragments de chansons populaires ; le répertoire des rondes enfantines et des vieux airs à boire et à danser n’a pas de secrets pour lui. Il en tire des effets singuliers, quelquefois touchants et lorsque, se tenant à égale distance de Laforgue et de Villon, il adoucit son ironie d’un accent de charité évangélique, son discours ne manque ni d’ampleur, ni de mouvement.

Ainsi dans l’épisode des fiançailles et des unions volontairement stériles, le cortège des saints Innocents menés à l’Enfant Jésus par Saint-Nicolas offre une saveur naïve et franchement populaire qui fait songer aux anciens Noëls.

Au demeurant ce long poème se lit sans ennui. En dépit de la couleur macabre et satanique que le poète a voulu répandre sur ses tableaux de luxures extraordinaires, il ne saurait effrayer les sceptiques ; tout au plus peut-être son insistance pourrait-elle troubler les âmes pieuses…

Pour ma part j’ai regardé avec plaisir ces images d’Épinal violemment coloriées, surtout lorsque M. Fagus, empruntant le style monotone et tragique des complaintes triviales, suivait au plus près son génie familier.